Aksi Digital Vigilantism dalam Kampanye Pemilu 2019

Bayu Septian

19 March 2020 01:43

Tingginya suhu politik pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, menjadikan linimasa media sosial dan media mainstream menjadi “gerah” akibat pergolakan isu-isu tendensius yang menjatuhkan kedua kubu pasangan calon Presiden. Selain itu, di dalam jagat maya dihebohkan dengan berbagai pemberitaan yang mengandung ujaran kebencian (hate speech) dan juga berita bohong (hoax), tentu hal itu justru membuat publik menjadi resah karena kegaduhan tersebut.

Netizen Indonesia pasti sudah tidak asing dengan sebutan ‘Cebong dan Kampret’. Sebutan itu ramai digaungkan oleh para buzzer dan Saracen dari dua kubu pendukung Pasangan Calon Presiden sejak 2018. Cebong (kecebong), memiliki arti larva binatang amfibi atau katak yang hidup di air. Sebutan yang bernada sinisme itu ditujukan pada kubu pendukung petahana. Sedangkan Kampret merupakan kelelawar kecil pemakan serangga. Sebutan Kampret itu kerap ditujukan pada kubu oposisi.

Dikutip dari CNN Indonesia, menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi, sebutan Cebong dan Kampret dilakukan netizen guna mengelompokkan perbedaan politik masyarakat. Dua sebutan itu cukup menghangatkan situasi politik jelang pemilu dan sesudahnya.

Kendati demikian, kedua kubu pendukung pasangan calon Presiden tersebut terus-menerus saling memantau pergerakannya, menghakimi, mempermalukan, mengorkestrasi isu, bahkan memproduksi dan menyebarkan berita bohong (hoaks) dalam media sosial hingga viral yang menyudutkan rivalnya. Jelas, aksi tersebut bertujuan untuk menggiring opini dari para netizen lainnya melalui kampanye hitam (black campaign) yang digaungkannya agar reputasi rival politik rusak. Namun, dilain sisi, aksi yang bersifat menyerang itu dapat membuat orang yang ditargetkannya menjadi terancam dalam kehidupan nyata.

Digital Vigilantism

Kini, publik terbiasa mengonsumsi informasi dan berita melalui media sosial dari perangkat yang dimilikinya. Karena dengan pola komunikasi dari suatu informasi yang bergerak secara intens dan masif, media sosial dapat menjadi wadah bagi publik untuk beropini.

Namun, berkaca dari tren kampanye Pemilu 2019, terdapat aksi pelanggaran ringan hingga berbentuk ajakan untuk membuat kerusuhan. Aksi tersebut bernama Digital Vigilantism.

Dikutip dari The Conversation, Daniel Trottier seorang Peneliti Komunikasi menyebut istilah digital vigilantism, yang mempunyai arti saat sekelompok warga negara dibuat tersinggung oleh aktivitas warga lainnya untuk kemudian membalas secara terkoordinasi menggunakan perangkat seluler dan platform media sosial.

Adanya media sosial dan user generated content merupakan konsekuensi dari aksi digital vigilantism yang kini tumbuh dan berkembang, bahkan dapat bertahan lama dalam jejak digital.

Aksi digital vigilantism dapat dipicu lantaran motif balas dendam bahkan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah atau penegak hukum.

Hingga kini sudah banyak konten-konten negatif yang bermuara dalam jagat maya. Banyak aduan yang dilayangkan publik kepada pemerintah (dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika juga Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menangani kasus tersebut.

Namun, sampai saat ini masih banyak temuan-temuan konten negatif yang bersifat ujaran kebencian dalam media sosial. Dalam konteks negara, pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya. Tentu dalam hal ini publik turut dilibatkan untuk memantau dan mengawasi konten-konten negatif. Untuk mengurangi informasi yang menyesatkan, pemerintah perlu bertindak melakukan edukasi kepada publik terkait etika yang baik dalam menggunakan media sosial dengan menggaet buzzer sebagai medianya, serta pemerintah dapat memfilter informasi yang layak tayang dari setiap penggunanya di media sosial.

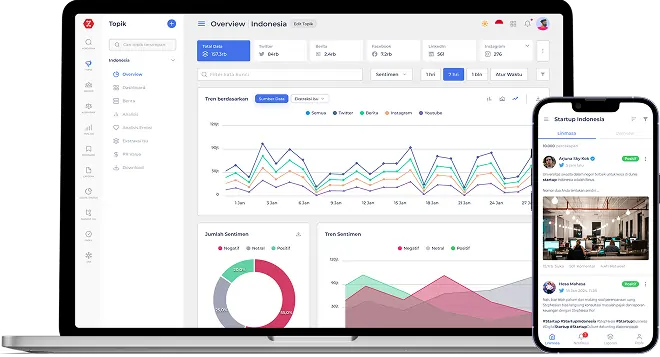

Media Intelligence

Media Intelligence

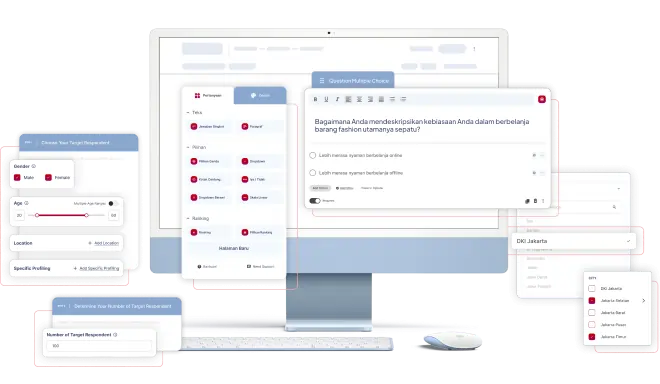

Research Intelligence

Research Intelligence

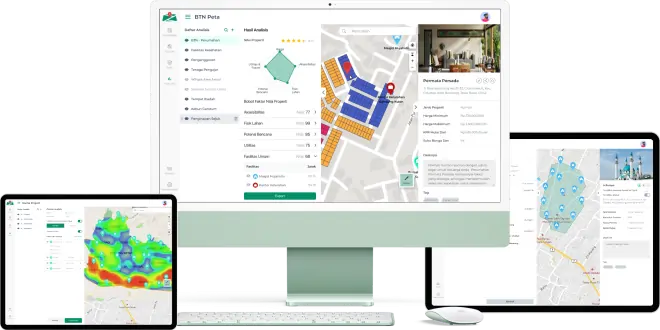

Location Intelligence

Location Intelligence

News Analysis

News Analysis  Solution By Departement

Solution By Departement

Solution By Industry

Solution By Industry

Company

Company